運送業を始めたいと思ったときに、許可が必要なのか?不要なのか?という点が気になるところだと思います。

運送業は「人」を運ぶものと「物」を運ぶものに別れますが、今回は「物」を運ぶ運送業についてのお話になります。

他人から依頼を受けて、車を使って有償で荷物を運ぶ事業を「貨物自動車運送事業」といいます。貨物自動車運送事業法という法律では、目的と定義(貨物自動車運送事業にも種類がいくつかあります)が規定されています。

(目的)

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。(定義)

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

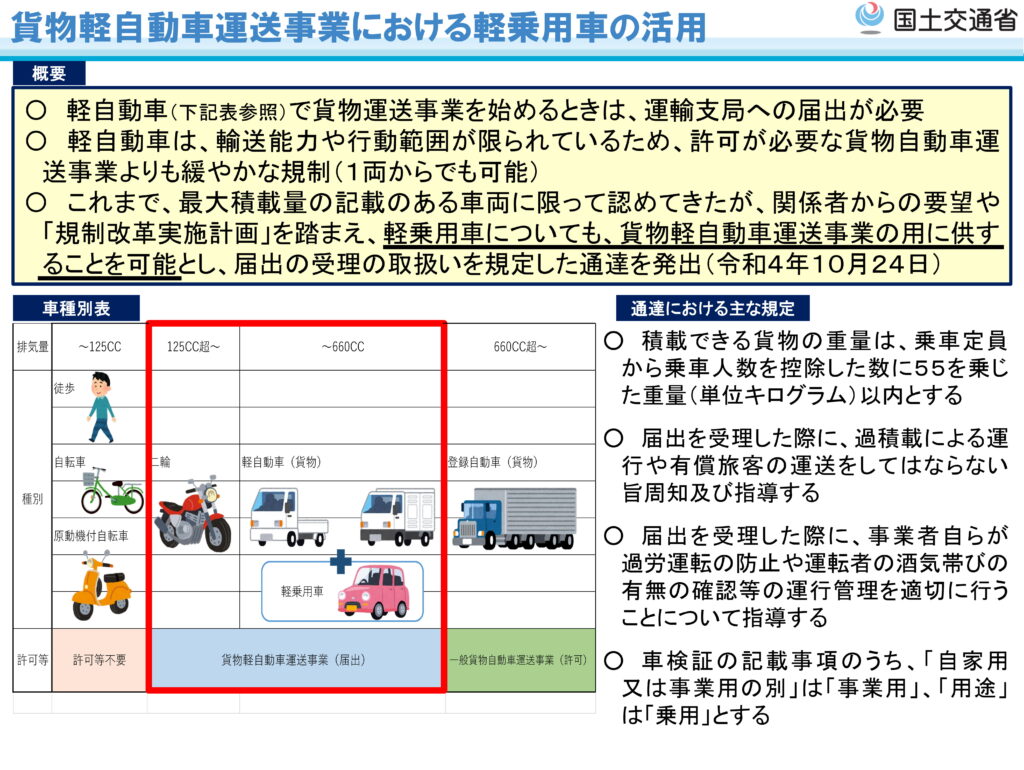

4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

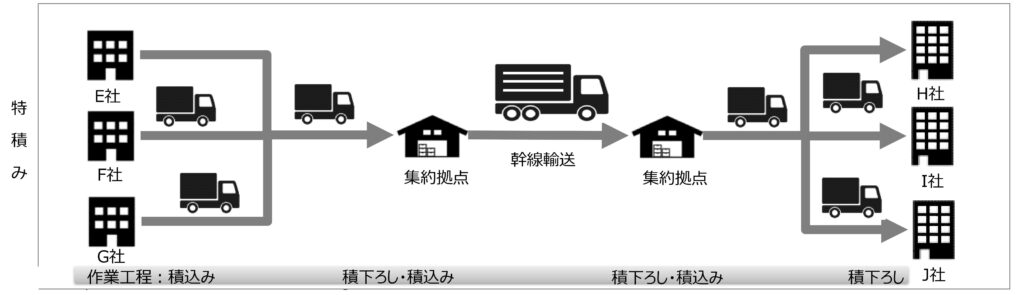

6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

貨物自動車運送事業法

ざっくり説明すると、一般的なイメージのトラックで他人の荷物を運ぶのが「一般貨物自動車運送事業」、その他人が特定の者であれば「特定貨物自動車運送事業」、軽自動車(バイク)で荷物を運ぶ場合が「貨物軽自動車運送事業」になります。

「特別積み合わせ貨物運送」は以下のようなイメージです。

「貨物自動車利用運送」は自社で受けた仕事を他の運送業者にまかせるといったイメージです。

また、同法で、上記に示す事業をする場合には、許可(届出)が必要であると規定されています。

許可(届出)が必要なケース、不要なケース

前述したように、他人からお金をもらって、車を使って荷物を運ぶには許可を受けなければなりません。

これは軽自動車(バイク)で運ぶ場合も同様です。(ただし軽自動車の場合には届出になります。)

街中で、緑色のナンバー(軽自動車は黒色)のを見かけることがあると思いますが、緑色のナンバーの車は運送業の許可をもらって、事業をしている車になります。

したがって、自社の荷物を自分の会社に運ぶ場合には許可は不要ということになります。例えば、自社の工場で作った製品を各営業所へ運ぶといった場合です。

白ナンバーのトラックがこれにあたります。白ナンバーは「自家用」を意味しており、荷物を運ぶことによってお金をもらうことはできません。

白ナンバーで運賃をもらうことは違法行為となります。(いわゆる白トラ)

軽自動車(バイク)での運送業も届出がいることは前述した通りですが、125㏄未満であれば許可は不要です。

運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。