古物を売買したり交換したり(委託を受けての古物の売買、交換含む)する場合には「古物商許可」が必要になります。

古物とは中古品の事だと思っていただければ良いです。

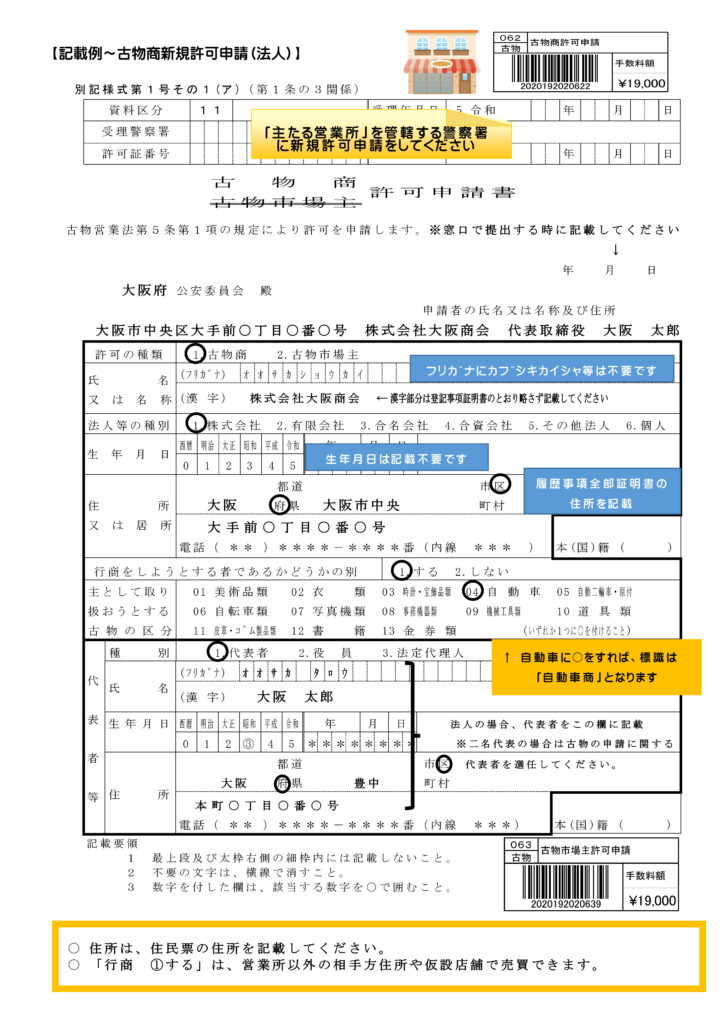

古物営業法という法律では「古物商許可」を受けるためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとなっており、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して許可申請をおこうことになります。

許可申請は「個人」と「法人」に別れています。

許可の要件は以下の通りです。

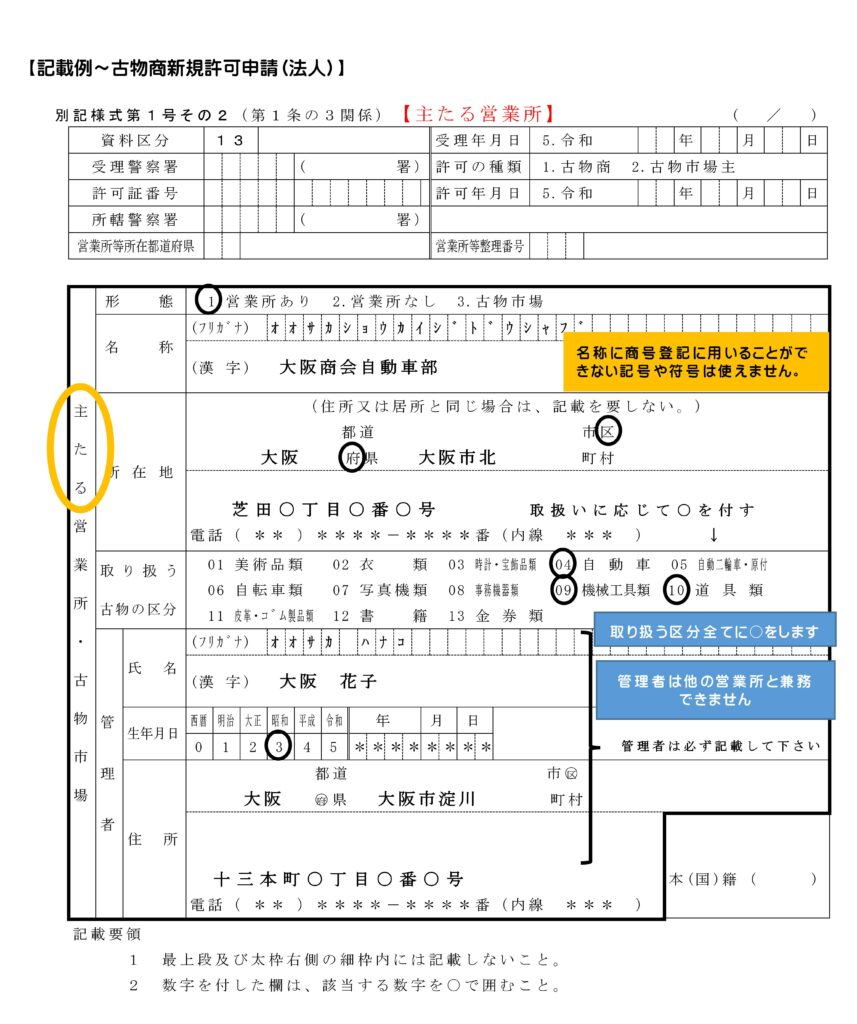

- 営業所毎に管理者(常勤要)を置くこと

- 申請者(個人であれば申請者本人、法人であれば監査役を含む役員全員)が欠格事項に該当していないこと

- 営業所があること

古物商許可を受けるために必要な書類

古物商許可申請時に必要な書類はローカルルール等がありますので、都道府県によっては要求される書類が異なる事がありますが、概ね共通している書類については以下の通りです。

- 古物営業許可申請書

申請書内にある項目「行商」とは、営業所以外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。ただし、古物を買い取る場合は「自身の営業所」または「相手方の住所または居所」でなければなりません。

「市場市場主」とは、古物商業者間で取引する場所を提供したり、オークション運営等で入場料や手数料で儲けを出す者のことです。 - 法人の登記事項証明書

法務局で入手することができます。目的欄に「古物営業」に関する記載が必要です。

個人の場合は不要です。 - 定款

目的に「古物営業」に関する記載が必要です。

個人の場合は不要です。 - 住民票

法人の場合は、監査役を含む役員全員分(+管理者分)必要です。 - 身分証明書

法人の場合は、監査役を含む役員全員分(+管理者分)が必要です。

禁治産者(成年被後見人)、準禁治産者(被保佐人)ではないことの記載が必要です。 - 略歴書

法人であれば監査役を含む役員全員分(+管理者分)が必要です。過去5年間の略歴が必要です。 - 誓約書

欠格要件に該当していないことを誓約する書面です。

法人の場合は監査役を含む役員全員分(+管理者分)が必要です。 - 営業所の賃貸借契約書(写し)

営業所が確保されているかどうかを確認されるために必要になります。

契約内容から、営業所として使えない(住居専用)場合は許可がおりません。その場合、所有者や管理会社等から古物営業の営業所として使用することを承諾する書面(使用承諾書等)が必要になります。 - 保管場所の賃貸借契約書(写し)

自動車等の買取りの場合、当該保管場所の確保の確認のため必要になる場合があります。ケースによっては、図面や写真等の保管場所が確認できる資料を要求されることがあります。 - プロバイダー等の資料

ホームページを開設して古物の取引を行う場合、当該ホームページのURLを届け出る必要があります。

申請の段階で未開設の場合は届け出る必要はありません。(開設後は届け出なければなりません。)

プロバイダーから送付された「登録完了のお知らせ」や「開通通知」、「設定通知」や「ユーザー証明書」、「ドメイン取得証」等の書類が必要となります。証明する書類は複数ありますが、求められている情報は、- 登録者名

- ドメイン

- 発行元(プロバイダー名)

です。以上が確認できれば、前述の書類のどれでも構いません。

ドメインの登録者と申請者が異なる場合は、使用承諾書の添付が必要になります。

古物商許可のことなら、弊所ホームページまでお気軽にご相談ください。

.jpg)