一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、とうぜんですが「車両(自動車)」が必要になります。

近畿運輸局公示によれば、

車両数

近畿運輸局公示

(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別(霊柩車か否か))ごとに5両以上とすること。

(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ

(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

事業用自動車

(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

となっています。

まず、車両数についてですが、

一般貨物自動車運送事業の許可をもらうためには、車両が最低5両必要になります。

(ただし、上記の(3)にもあるように、霊柩運送、一般廃棄物運送等は例外になっています。)

けん引車(トラクター)、被けん引車(トレーラー)はセットで1両としてカウントされます。

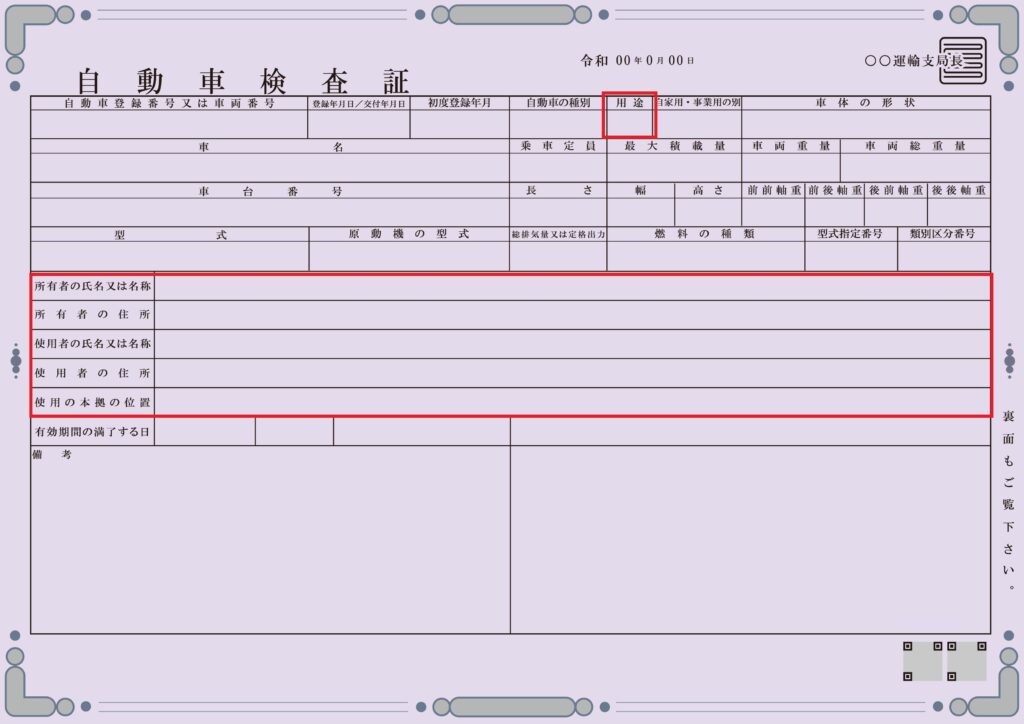

車両自体については、車検証の「用途」に「貨物」と記載されている必要があります。つまり、1ナンバー、4ナンバー等の貨物車が必要です。

軽トラックなどの軽自動車や二輪車は事業用自動車としては認められません(軽自動車は「軽貨物になります」)。

(近畿運輸局の貨物運送事業FAQによれば、申請時に車検証の用途が「貨物車」になっていなくても、申請後に構造変更検査を受けて「貨物車」にするということであれば問題ないようです。ただし、構造変更検査の見積もり費用も資金計画に反映しなければなりません。)

使用権原についてですが、

自己所有の場合は、車検証の所有者もしくは使用者欄に乗っている必要があります。

新規購入の場合は、契約書が必要です。

また、車検証の所有者、使用者の名義が、必ずしも申請者である必要はありませんが、例えばリース契約の場合は契約書等で使用権原の裏付けをとられます。

補足ですがリース契約の場合、契約期間は1年以上必要です。

運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。