運送業者は毎年必ず2種類の報告書を提出しなければなりません。

一つが「事業報告書(事業概況報告書、事業損益明細書、事業人件費明細書等)」

もう一つが「事業実績報告書」になります。

もし、報告をしないと事業計画が変更できませんし、巡回指導で指摘を受けます。

第六十条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

貨物自動車運送事業法

事業実績報告書では、毎年4月1日から3月31までの輸送実績を報告します。

提出期限は7月10日です。

輸送実績については、車両数、従業員数、運転者数、事業内容、管轄運輸支局ごとの延実在車両数(日車)、延実働車両数(日車)、走行キロ数、実車キロ数、輸送トン数(実運送と利用運送ごとに)営業収入を記載します。事故についても記載箇所があります。

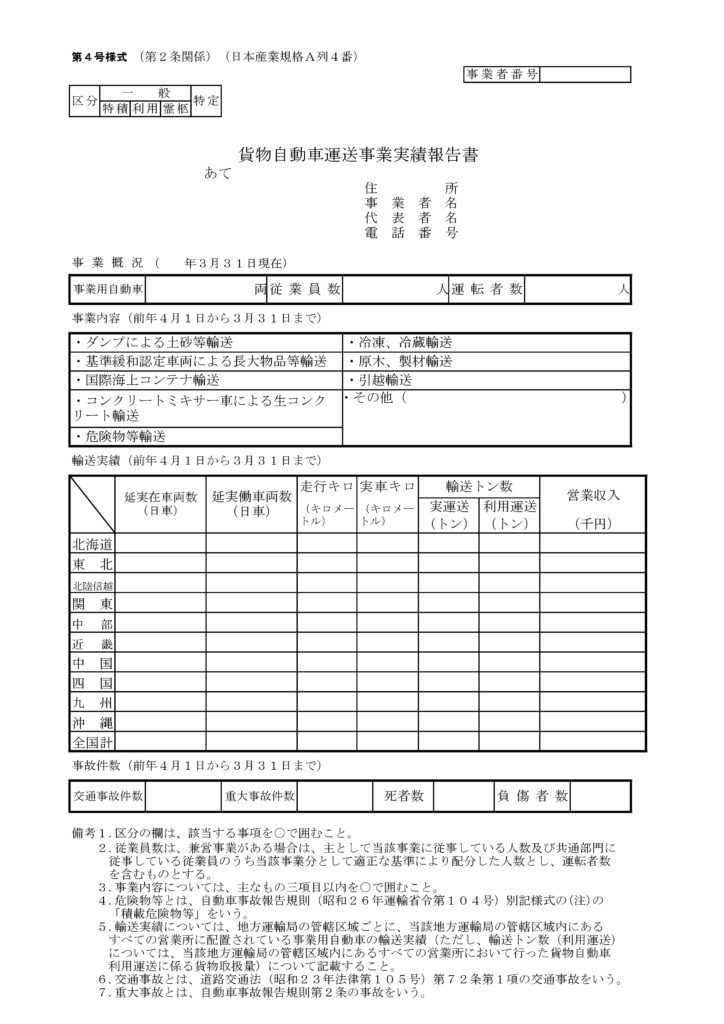

事業実績報告書は以下の様式を使用します。

記入要領は以下の通りです。

①区分の欄は、行っている事業の区分について、該当するものすべて○で囲むこと。

②事業用自動車の数の欄は、3月31日現在の事業計画に記載された事業用自動車の数を記載する。

③従業員数の欄は、3月31日現在における貨物自動車運送事業に従事する従業員(役員は含まない)を記載する。

④事業内容の欄中その他に記載する場合は食料品の集配機械部品の貸切輸送等輸送品目、輸送形態を簡潔に記載する。

⑤延実在車両数の欄は、事業用自動車数が前年の4月1日から当年の3月31日までの1年間において在籍した日数の年間累計を記載する。このため、保有している事業用自動車一両ごとに異動が行われた日まで、あるいは行った日からの日数を把握し、全車両分の合計を算出する必要がある。

⑥延実働車両数の欄は、事業用自動車が稼働した日数の年間累計を記載する。なお、事業用自動車が稼働したかどうかは一日単位で判断する。このため、一日のうち短時間のみ稼働しその後は稼働しなかった場合も一日車と算定することとなる。

⑦走行キロは、年間の走行距離の実績を記載する。

⑧実車キロは、貨物を積載して走行した年間の走行距離(時間制運賃を適用する場合で運賃収受の対象となる時間内にあっては、貨物を積載しないで走行した場合も実車として扱うこと)であり、フェリーボートに乗船中の距離は含まれない。

⑨輸送トン数は、貨物自動車利用運送に係るものを除外して、年間の総輸送トン数の実績値を実運送の欄に記載し、利用運送の欄に各地方運輸局の管轄区域内にあるすべての営業所(※)において貨物自動車利用運送として取り扱った貨物取扱量を記載する。

⑩営業収入は、年間の営業収入の実績値を記載する。⑪交通事故件数の欄は、警察による事故検分が行われた事故の件数を記載する。重大事故件数の欄は、運輸支局への報告義務がある事故の件数を記載する。死者数の欄は、交通事故の発生から24時間以内に死亡した人の数を記載する。負傷者数の欄は、交通事故によって負傷し、治療を要した人の数を記載する。

※貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)中の輸送トン数については、荷主(荷主を運送事業者とする場合を含む)から貨物の運送を引き受けた時点での貨物量により測定する。こととし、貨物の積み換え、中継、貨物自動車利用運送等による二重計上は行わないこと。また、霊きゅう自動車による運送を行う場合は「トン」とあるのは「体」とした上で作成、すること。

貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領より

運送業に関する報告書のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。