トラック運送業事業(一般貨物自動車運送事業)を営むには、国土交通大臣の許可をえなければなりません。

許可を得るためには各種許可要件(基準)をクリアする必要があります。

許可要件の一つが「車庫」です。自動車を使う事業の為、当然といえば当然です。

この「車庫」ですが、車を停められればどんな場所でもいいわけではなく、細かい基準が設けられています。

基準は以下の通りです。

- 原則として営業所に併設していること

- 車両間、車両と車庫の境界間との間隔が50cm以上あり、車両をすべて収容できること

- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

- 使用権原があること

- 都市計画法等の関係法令に抵触しないこと

- 前面道路が原則「幅員証明書」により、車両制限令に適合すること

原則として営業所に併設していること

「車庫」はもう一つの要件でもある「営業所」に原則、併設していなければなりません。

トラック運送事業者には点呼義務があり対面点呼が必要ですので、できれば併設しおきたいところです。

併設できない場合には一定の距離内(近畿運輸局では直線距離10kmまたは5km(地域によって異なる))で良いとされています

車両間、境界と50cm以上の間隔があること、車両全てを収容できること

車庫の境界は隣地との境界線だけではなく、営業所建物や他の用途に使用されている部分、前面道路との境界もふくまれます。

車両と車両の相互間の間隔は前後左右すべての方向について50cm以上の間隔が確保されていることが必要です。

月極駐車場のように車両1台毎に白線で駐車スペースを指定されている場合、左右だけでなく、駐車スペース前面の共有通路との間にも50cm以上の間隔が確保できるよう注意しなければなりません。

月極の1台置き駐車場の場合は、縦・横に1mずつの余裕が無ければならないので、間隔確保が厳しい場合には、2台分スペースを1台分として借りるといった方法もあるでしょう。

他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

事業用自動車の車庫については、自家用車、軽自動車などの車庫と同一の区画を重複利用することはできません。同一敷地内でも区画が分かれていれば問題ありません。(資材置場などの区画も事業用車庫の面積には含めることができません)

区画の方法としては、車両点検スペース、洗車場、自転車置き場等の車庫に隣接する他の用途の部分と白線を引くことや、安全ロープ(トラロープ)を敷設するなどにより区画します。

使用権原があること

車庫は概ね許可から2年以上は使用可能な状態である必要があります。自己所有であれば、「土地の登記簿謄本」が必要で、賃貸の場合には基本的に「賃貸借契約書」が必要です。賃貸借期間が2年に満たない場合でも「自動更新」の記載があれば良いです。「自動更新」の記載が無い場合は、契約書の記載を変更してもらう必要があります。

賃貸借契約の場合、目的も重要で「資材置場」等、車庫とは違う記載の場合、認めてもらえない可能性があります。その場合もまた、契約書の修正がやあらたに車庫として使用していい旨の「使用承諾書」等が必要になる可能性があるでしょう。

また、他業者との重複利用は当然認められません。もし重複している場合には、他業者に車庫の廃止をしてもらう必要があるかもしれません。

同じ敷地を異なる事業者で分けて登録することは問題ありません。

関係法令に抵触していない事

営業所とは異なり、市街化調整区域でも、農地ではなく(農地法に抵触しない)、車庫のために造成工事等(開発行為(都市計画法に抵触しない))を行わない場合は問題ありません。

田や畑など農地はそのままでは車庫として使えませんが、農地転用をすれば車庫として使える可能性はありますが、農地転用許可はハードルが高く、時間と労力の割に、必ずしも許可が下りるとは限らない為、手間と時間を考えれば、農地以外の土地を探した方がよいかもしれません。

前面道路が車両制限令に適合すること

車庫の出入り口である前面道路は「幅員証明」により車両制限令に適合しているかどうか確認されます。

前面道路は「車庫から一番近い公道のこと」です。前面道路が国道の場合は「幅員証明」不要なケースが多いです。

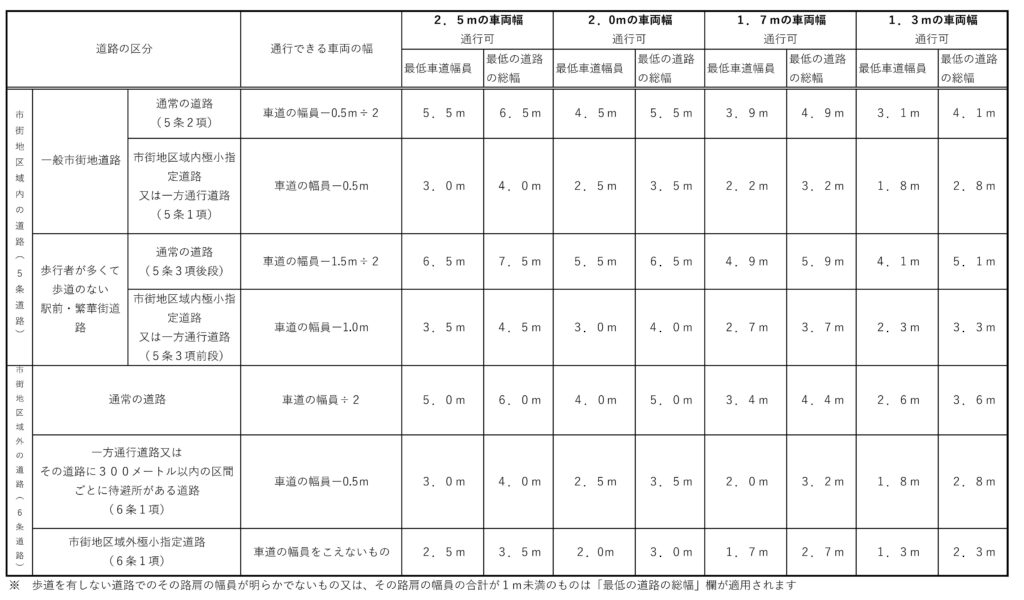

車両制限令では、道路の種類によって、通れる車両のサイズが決まっています。この規制が守られているかチェックされるわけです。

基本的には「6.5m」の幅員があれば幅2.5mまでの車両は問題ありません。幅員がそれ以下なら入念に調査をする必要があります。

以下、車両制限令による道路の種類毎の幅員と通行可能車両について示した図を掲示します。ご参考ください。

運送業許可の事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。