遺言で定めることができることは法律(民法)で定められています。

- 認知(民法781条2項)

- 未成年後見人の指定(民法839条1項)

未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。 - 未成年後見監督人の指定(民法848条)

未成年後見人を監督する者。裁判所が選びます。 - 推定相続人の廃除と廃除の取消し(民法893条、民法894条2項)

推定相続人による、被相続人(亡くなった方)に対する虐待や重大な侮辱があった場合には、被相続人の請求によって、家庭裁判所がその推定相続人の相続権を剥奪することを「相続人の廃除」といいます。 - 祭祀主催者の指定(民法897条1項)

位牌、仏壇、墓石等の「祭祀財産」と呼ばれるものを承継したり、お墓を管理したりする人の事を「祭祀主催者」といいます。 - 相続分の指定(民法902条)

- 特別受益としない旨の意思表示(民法903条3項)

- 遺産分割の方法の指定および分割禁止(民法908条)

- 遺産分割における担保責任(民法914条)

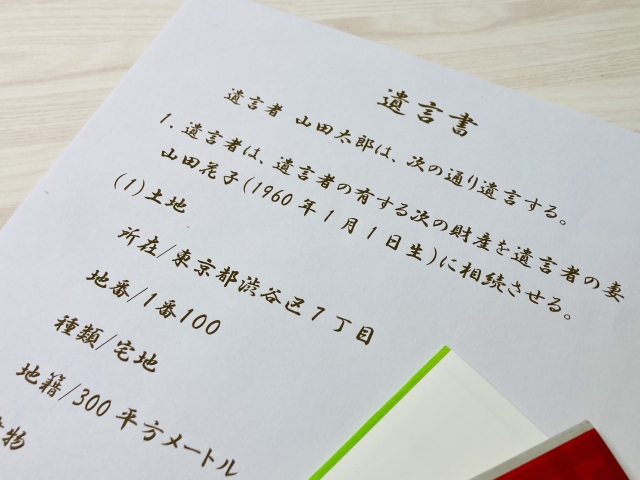

- 包括遺贈および特定遺贈(民法964条)

包括遺贈とは、遺産の一部または一定の割合を受遺者(受け取る人のこと)与えることをいいます。

特定遺贈とは特定の財産を受遺者にあたえることをいいます。「100万円をAにあたえる」「不動産甲をBにあたえる」など - 遺言執行者の指定

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のこと

上記のように、法定されている事項以外は、遺言の中に書き込んだとしても、それは、法律上の遺言としての効力生じません。