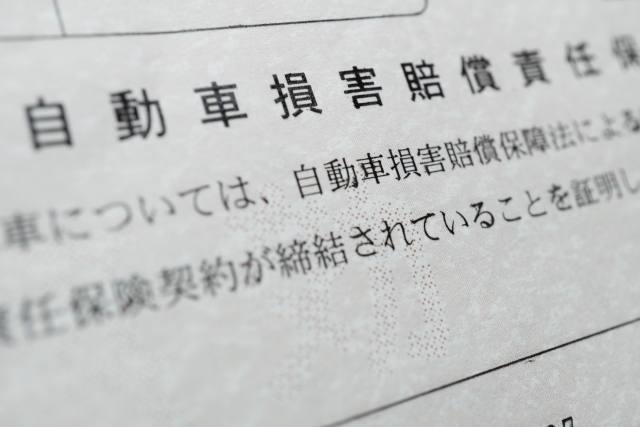

軽自動車を使って、他人からお金をもらって荷物を運ぶ事業を「軽貨物事業」と言います。この事業をするためには、設置する営業所住所(自宅等)を管轄する運輸支局へ「届出」をしなければなりません。届出後に軽貨物自動車協会にて「車検証」の書換と「黒ナンバープレート」の発行を受けることで、事業を行うことができます。

-1024x410.jpg)

「軽貨物事業」をするためには、当然に「軽自動車」が必要になるのですが、「軽貨物」というだけあって「貨物車(4ナンバー)」しか届出できないと思われがちなのですが、実は「乗用車(5ナンバー)」でも、「軽貨物事業」の届出をすることが出来ることをご存じでしょうか?

実際には、令和4年10月26日以前は、車検証に最大積載量の記載のある「貨物車(4ナンバー)」でしか「軽貨物」の届出をすることが出来ませんでした(貨物用途として構造変更検査に合格する必要がありました)が、令和4年10月27日からは「乗用車(5ナンバー)」でも届出が可能となっています。

乗用車で「軽貨物」をする場合の注意点

「貨物車」の場合は車検証に「最大積載量」の記載があるので、荷物の積載量の限度がわかりますが、「乗用車」には「最大積載量」の記載がありません。

では、積載量の限度はどのように判断すればよいのでしょうか?

国土交通省の通達によれば「乗用車」の場合には、積載できる貨物の重量は「乗車定員から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位はキログラム)」と規定されています。

例えば乗車定員が4人で、乗車人数が2人の場合には、

(4-2)×55=110kg

となり、上記の計算例では「110kg」まで荷物を積載する事が出来るという事です。

これ以上の荷物の積載は「過積載運転」となり、道路交通法に基づき、過積載の程度に応じた違反点数や罰金または反則金が運転者に課せられることになります。

軽乗用車で「軽貨物」事業を営む場合にはこの点には十分注意が必要です。

「軽貨物」のことなら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。