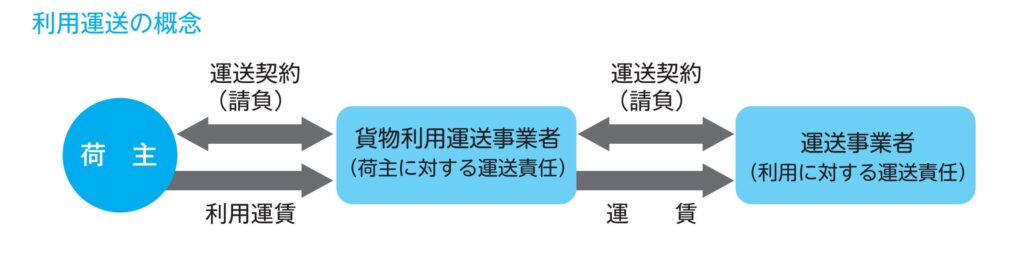

荷主から依頼を受け、外注で実運送事業者を使って荷物を運ぶことを「利用運送」といいます。

この「利用運送事業者」になるためには、営業所を管轄する運輸支局に「登録申請」をしなければなりません。

登録をするためには、各種の要件をクリアしなければなりませんが「保管施設」もその一つです。

ただし、近畿運輸局の公示(基準等を定めたもの)によれば、「保管施設を必要とする場合」となっており、必ず必要とはなっていません。

では、具体的に必要な場合とはどういうことなのでしょうか?

「貨物利用運送事業についてのQ&A」(国土交通省)のよれば、

「保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割を持つ施設になるため、貨物をコンテナに積み込むまたは貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱い(運送する荷物の発送・受取・保管)を行う施設をさします」

となっています。

ですので、保管施設とは外注運送事業に運んでもらう荷物を荷主から預かり、荷扱いをし、積み出してもらうまでの間保管するための施設と解釈でき、ただ単に、倉庫で保管するだけのケースは「保管施設」に該当しないと思われます。

単純に荷物を置く場所があるからといって利用運送の保管施設に必ずしも該当しないと言えそうです。