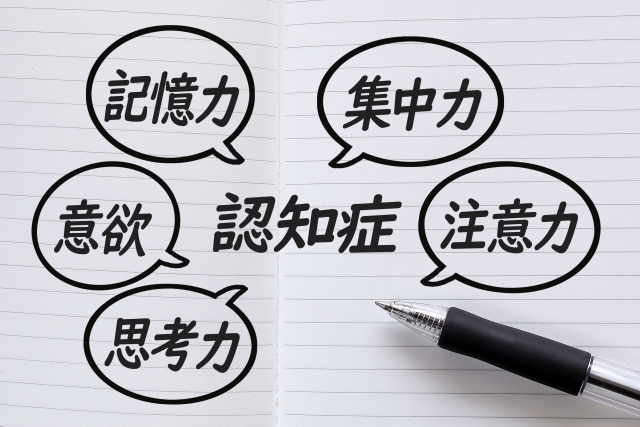

相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずる事を拒否するもので、家庭裁判所への申述によってなされます。

相続放棄が認められると、

「その相続に関しては、初めから相続人とならなかった」ものとみなされます。

相続放棄は、あまり利用されていないようです。

手続きとしては家庭裁判所への申述が必要ですが比較的容易です。しかし、あまり周知されていません。また、熟慮期間(相続発生から3カ月)が経過してしまうと、相続放棄すること自体ができなくなります。

相続放棄の申述が家庭裁判所へ受理されて、確定するまでに約1か月程度かかります。その間、遺産分割協議を成立させることができないので少々不便に感じて相続放棄をしないといったことも、要因の一つになっているのかもしれません。

これに対して、実際の相続時の対応として、比較的よく使われているものに

「事実上の相続放棄」

と呼ばれるものがあります。

これは、遺産分割協議で特定の相続人に全財産を集中するといった方法もありますし、

たとえば

「相続人Aは、被相続人(亡くなった方)からすでに十分な生前贈与を受けており、今回の相続に際しては相続分はありません」

といった趣旨の書面(相続皆無証明書)を作成し、これを添付して遺産に関する手続きを行うという場合もあります。

「事実上の相続放棄」は本来の相続放棄と似ていますが、性質上は相続放棄ではありません。

今回の取り分がないとしているにすぎません。

もし、被相続人(亡くなった方)に借金があった場合、それは基本的に法定相続分に応じて承継されます。

使い方によっては便利でもありますが、怖い面もありますので注意が必要です。