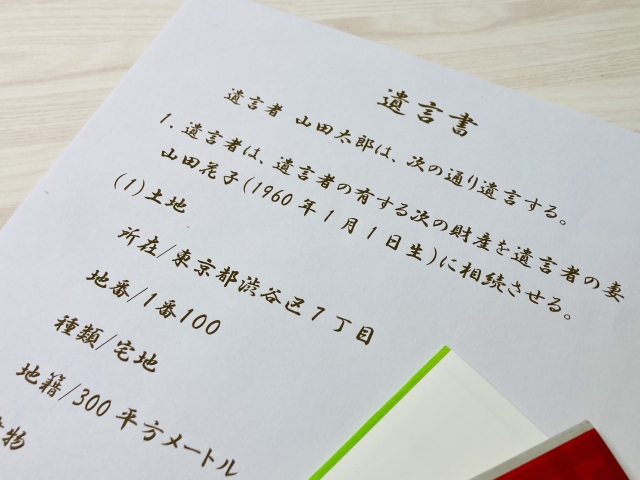

遺贈(いぞう)は遺言によって自らの財産を無償で他人に与えること言います。

第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

民法

財産を与えられる者を「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。受遺者は相続人以外の者でも、相続人でもよいとされています。

遺贈の種類

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類が存在します。

- 特定遺贈

特定の財産を、受遺者に与えることを「特定遺贈」と言います。

一定量の種類物や一定額の金銭であってもよいです。

例えば、

「不動産甲をAに与える」「100万円をBに与える」

などです。 - 包括遺贈

遺産の全部または一定の割合を受遺者に与えることを「包括遺贈」と言います。

例えば

「遺産の半分をAに与える」などです。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することとなります(民法940条)。

例えば

「遺産の半分をAに与える」という遺言がなされた場合、Aが本来の相続人ではなかったとしても、相続人と同一の権利義務を有する事となり、そこで示された割合に応じて債務も負担することになります。

また、遺産については他の相続人と「遺産分割」にも参加する事になります。

しかし、「相続人」と「包括受遺者」が全く同じかというと、そうではありません。

両者には以下のような違いがあります。