特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から、受けた特別な利益のことをいいます。(生前贈与や遺贈等)

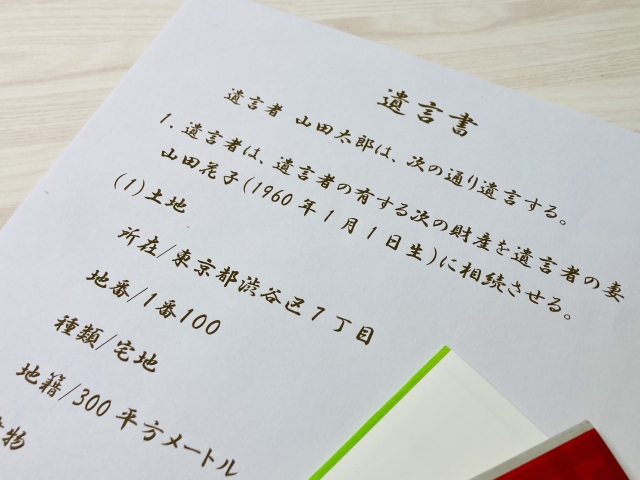

※遺贈:遺言で財産を無償で譲る事

相続発生時に、特別受益を得た者(特別受益者)とそうでない者がいた場合、不公平ですよね。(相続分の割合は法で決まっているため(法廷相続分))

民法903条にこうあります。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする

被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与または遺贈を受けている者とそうでない者で、考慮をせずに相続分を計算したのでは、特別受益者が二重に得をするし、被相続人の意思に反することにもなりかねません。

そこで民法は特別受益者は、計算上特別受益を遺産に戻すべきとした。(持戻しという)

- 婚姻・養子のための贈与

例:持参金、嫁入り道具、支度金等 - 生計の資本

例:商売のための営業資金の贈与等

計算例

次に具体的計算例で説明します。

遺産:1200万円

被相続人:X

相続人:配偶者A、子B、子C、子D の4人

Xは生前にBに営業資金として100万円を与えている。

Xは生前にCに結婚の支度金として200万円与えている。

XはDに200万円を遺贈している。

特別受益を考慮しなかった場合

遺産1200万円を法定相続分で分配する。

法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となる(子は3人なのでさらに1/2の3分割)。

相続分は

A:600万円

B:200万円

C:200万円

D:200万円

となります。

特別受益を考慮した場合

特別受益の持戻しをする。

1200+100(営業資金)+200(結婚の支度金)=1500万円

(※遺贈については相続開始時にまだ遺産の中に含まれているから、加算されない)

この額を、法定相続分で分配すると、

A:750万円

B:250万円

C:250万円

D:250万円

ここから、特別受益分を引きます

A:750-0= 750万円

B:250-100(営業資金)= 150万円

C:250-200(結婚支度金)= 50万円

D:250-200(遺贈)= 50万円

これが、各相続人の相続分となります。