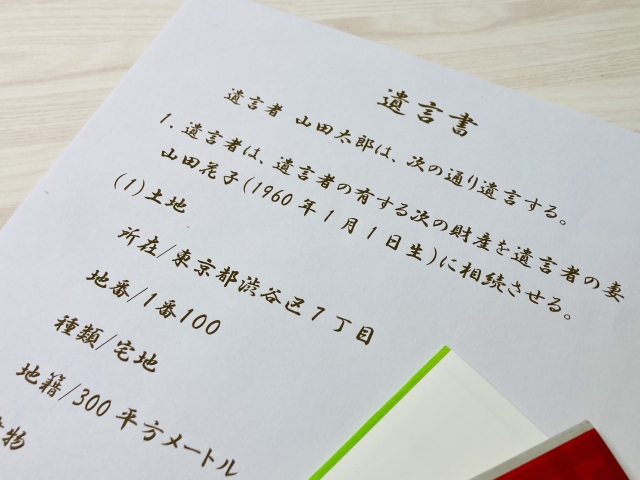

遺言書を作ろうと考えた時に、財産を残したいと思う相手が一人(妻、夫、子)というケースもあると思います。

書き方や注意点はあるのでしょうか?

結論から言うと、一人でも多人数でもそれほど変わりはなく、注意する点などは同じです。

誰に財産をどのくらい残すのかを書く

まず基本は「誰に財産をどれくらい残すかを決める」ことです。

「誰に」は、夫、妻、子などですね。

財産は、現金、預金、不動産、株、車、貴金属・宝石、絵画等などですね。

遺言の相手が複数人であれば、「妻に不動産、長男に預金を」となりますが、

一人であれば「〇〇に全財産を」とすればよいです。

遺留分に注意が必要

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が法律で最低限相続できる権利のことをいいます。

遺留分を侵害して他に財産を渡すと、遺留分侵害額請求をおこされる可能性がある。

例えば、相続人が妻と子で、子に全財産を残すとした場合、妻の最低限相続できる権利(遺留分)を侵害していた場合などです。

遺留分を侵害したからといって必ず、遺留分侵害額請求がされるのではなく、極端な話、例え侵害していたとしても、侵害された側が請求をしなければ、何もありません。

遺言執行者を決める

遺言の内容を実行する担い手の事を遺言執行者といいます。

遺言執行人を定めておくと、相続財産の管理や遺言内容の執行をしてくれます。

円滑な遺言内容の実現のためには定めておいた方が良いでしょう。

ちなみに、未成年者、破産者はなることができません。

自筆証書遺言で作るのか、公正証書遺言で作るのか

遺言の作成を「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」で作るのかを決めます。

それぞれにメリット、デメリットがあるので十分検討して選ぶ必要があります。

- 自筆証書遺言

- メリット

- お手軽に作れる

- 費用が安い

- デメリット

- 作成方法を間違えると、無効になる

- 紛失、盗難、改ざんの恐れがある

- 家庭裁判所の「検認」が必要になる

- メリット

- 公正証書遺言

- メリット

- 公証人が確認をするので確実な遺言が残せる

- 公証役場で原本が保存されるので、紛失、盗難、改ざんの恐れがない

- 家庭裁判所の「検認」が不要

- デメリット

- 費用が高い

- 公証役場に行くなど手間がかかる

- メリット

難しくてよくわからないと言った場合であれば、法的な知識を持った、行政書士などの専門家におまかせするというのも選択もよいでしょう。

まとめ

遺言書を作成する際、相手が一人であっても複数人であっても、書き方や注意点は同じです。

遺留分には注意が必要で、これを侵害すると、遺留分侵害額請求の可能性があります。

遺言執行者を指定し、遺言内容の実行を円滑に行うためには遺言執行者を定めることが重要です。

遺言書の形式を選ぶ際には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれにメリットのデメリットがありますので、十分検討したうえで、判断しましょう。

遺言・相続のことなら大阪相続・遺言アシストステーションへおまかせください!